Association

Association  Sorézienne

Sorézienne

Les bustes de la Salle des Illustres

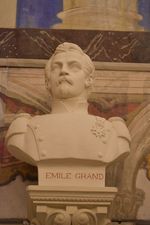

La Salle des Illustres contient aujourd'hui 48 bustes, inscrits à l'inventaire lors de la commission départementale des objets mobiliers du 25 avril 1995. Ils sont tous en plâtre, sauf un en bronze.

12 bustes attendent de prendre place.

La Cité de Sorèze (ex Abbaye-Ecole, ex Ecole de Sorèze) parle en 2024 d'installer le 54ème buste, celui de Jean Mistler.

Cette salle a été inaugurée le 12 août 1857 par le Père Lacordaire, lors des fêtes du centenaire de la réouverture de l'école en 1757 par Dom Fougeras.

Sont précédés de * les personnages n'ayant pas été élevés à Sorèze

Sont précédés de ** ceux qui font l'objet d'une rubrique dans la galerie de portraits

| Noms, dates d'entrée et de sortie de l'Ecole, date du décès | Notices historiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Dom Claude DEVIC (1682-1687) + 1734 |   L'historien Dom Claude DEVIC, né à Sorèze le 15 juin 1670, l'auteur d'une admirable histoire du Languedoc, fut un des premiers élèves de ce collège dès 1682. A quinze ans, il entre au noviciat du monastère Bénédictin de la Daurade où il fait profession de foi en 1687. Professeur de rhétorique à l'Abbaye Saint SEVER en Gascogne, il est nommé à Rome comme procureur auprès du Pape CLEMENT XI. Dom DEVIC écrit, traduit en latin et publie à Padoue la vie du savant Bénédictin Dom MABILLON. Appelé à l'Abbaye de Saint-Germain des Prés, il entreprend à la demande des Etats du Languedoc, en 1715, une monumentale "Histoire Générale du Languedoc", aidé dans ce travail par Dom VAISSETE. Dom DEVIC meurt à l'Abbaye de Saint Germain le 23 janvier 1734 avant d'avoir achevé la publication de cet ouvrage. L'historien Dom Claude DEVIC, né à Sorèze le 15 juin 1670, l'auteur d'une admirable histoire du Languedoc, fut un des premiers élèves de ce collège dès 1682. A quinze ans, il entre au noviciat du monastère Bénédictin de la Daurade où il fait profession de foi en 1687. Professeur de rhétorique à l'Abbaye Saint SEVER en Gascogne, il est nommé à Rome comme procureur auprès du Pape CLEMENT XI. Dom DEVIC écrit, traduit en latin et publie à Padoue la vie du savant Bénédictin Dom MABILLON. Appelé à l'Abbaye de Saint-Germain des Prés, il entreprend à la demande des Etats du Languedoc, en 1715, une monumentale "Histoire Générale du Languedoc", aidé dans ce travail par Dom VAISSETE. Dom DEVIC meurt à l'Abbaye de Saint Germain le 23 janvier 1734 avant d'avoir achevé la publication de cet ouvrage.Buste inauguré lors des fêtes de Pentecôte le 4 juin 1906. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Charles Louis Auguste FOUQUET, Maréchal de BELLE-ISLE (1694?-1700?) + 1761 et

Le Chevalier Louis Charles Armand, |   BELLE-ISLE (Charles Louis Auguste FOUQUET DE) , duc de Gisors, marquis de Belle-Isle-en-Mer, comte des Andelys et de Vernon, vicomte de Melun, baron de Vaux, prince du Saint-Empire, grand d'Espagne, maréchal de France, ministre de la guerre, membre de l'Académie française, chevalier de la Toison d'Or, chevalier des Ordres du Roi.

BELLE-ISLE (Charles Louis Auguste FOUQUET DE) , duc de Gisors, marquis de Belle-Isle-en-Mer, comte des Andelys et de Vernon, vicomte de Melun, baron de Vaux, prince du Saint-Empire, grand d'Espagne, maréchal de France, ministre de la guerre, membre de l'Académie française, chevalier de la Toison d'Or, chevalier des Ordres du Roi.Petit-fils du surintendant Nicolas Foucquet, le maréchal de Belle-Isle naquit à Villefranche-de-Rouergue le 22 septembre 1684. Entré aux mousquetaires en janvier 1701, capitaine dans Royal-cavalerie le 7 janvier 1702, il servit d'abord à l'armée d'Allemagne, sous Catinat, et à l'armée du Rhin, sous Villars. Blessé le 14 octobre 1702 à la bataille de Friedlingen, blessé une seconde fois à l'assaut du fort de Kehl le 6 mars 1703, il reçut encore une troisième blessure dans la même campagne à la bataille d'Hochstedt. Promu, le 11 janvier 1705, mestre de camp d'un régiment de dragons, il passa à l'armée d'Italie, où il se fit blesser une quatrième fois, le 19 avril 1706, à la bataille de Ca1cinato. Il était, en effet, de ceux qui ne se ménagent pas, et il oubliait souvent son rôle d'officier pour se battre au premier rang en simple cavalier. Envoyé en 1708 à l'armée de Flandre, sous le duc de Bourgogne, il fut enfermé dans Lille et blessé une cinquième fois pendant le siège. Le 12 novembre, il fut nommé brigadier de dragons et, le 5 juillet 1709, mestre de camp général des dragons en remplacement du marquis de Hautefeuille. Maréchal de camp en 1718, il suivit le maréchal de Berwick en Espagne et prit part aux sièges de Fontarabie, Castel-Léon, Saint-Sébastien et Urgel.  Au retour, il se trouva compromis dans une affaire d'échange de terres, restée obscure, mais assez grave, paraît-il, pour lui faire perdre quelque temps la faveur du roi. Le 1er mars 1724 il fut même enfermé à la Bastille pour deux mois, puis exilé à Carcassonne. Mais cette éclipse ne dura guère et, en 1730, on le retrouve commandant les camps de la Moselle et de la Haute-Meuse, et dirigeant les travaux des fortifications de Metz. Promu lieutenant général le 22 décembre 1731, il repartit pour l'Allemagne où l'attendaient des années de guerre et les plus bruyants revers mêlés aux plus brillantes victoires. Le 18 juillet 1734 il s'emparait de Philipsbourg après soixante trois jours de siège; le 27 septembre 1735 il remportait la victoire de Bingen, et le 25 janvier 1741 il était nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire en Allemagne pour y négocier en secret la nomination de l'Électeur de Bavière au trône impérial. Maréchal de France le 11 février, il fut chargé du commandement de l'armée de Bohême et commença, le 1er novembre, la fameuse campagne qui l'a rendu illustre. Le 26, il s'emparait de Prague par une surprise de nuit qui est restée classique dans l'histoire sous le nom de " l'Escalade de Prague ". La Bohême conquise, Belle-Isle revint à Francfort pour y assister, avec une magnificence digne de son grand-père Foucquet, au couronnement de l'Électeur de Bavière comme empereur d'Allemagne, sous le nom de Charles VII. A la suite de ces événements, le roi le fit duc de Gisors, et l'empereur chevalier de la Toison d'or et prince du Saint-Empire. Mais la série des revers allait succéder à celle des triomphes. Ayant rejoint son armée et s'étant enfermé avec elle dans Prague investie, Belle-Isle y fit une belle et longue résistance, de juillet à décembre 1742. Dans la nuit du 16 au 17 décembre, jugeant la partie perdue, il sortit de la ville avec ses troupes, laissant dans la place Chevert avec quelques centaines de grenadiers. Avec une habileté extraordinaire, il réussit à dérober son départ à l'armée assiégeante, et en sept journées de marche, par l'hiver le plus rigoureux, au milieu des plus incroyables souffrances, il conduisit à Egra ses régiments abîmés, s'y reposa quelque peu et continua à battre en retraite sur le Rhin où il ne ramena que 7,000 hommes. La Retraite de Prague est restée aussi célèbre que son Escalade. Quelque temps après, le maréchal se tint en défensive sur la ligne du Rhin, et il avait même dessiné un retour offensif et repris Fribourg lorsque, le 20 décembre 1744, il tomba dans une embuscade, fut fait prisonnier et amené en captivité en Angleterre, où il resta jusqu'au 13 août 1745.  Le 10 novembre 1746, Belle-Isle fut appelé au commandement de l'armée du Piémont. Ce fut sa dernière campagne de guerre, marquée par les prises de Castellane (20 janvier 1747), de Villefranche (11 juin) et de Vintimille (20 octobre). Nommé pair de France le 24 avril 1749, membre de l'Académie française le 20 juin, il devint ministre d'État le 16 mai 1756 et ministre de la guerre le 3 mars 1758.

Il s'y montra aussi bon administrateur qu'il avait été grand homme de guerre; on lui doit la réorganisation de l'École militaire et la création de l'ordre du Mérite militaire. Le 10 novembre 1746, Belle-Isle fut appelé au commandement de l'armée du Piémont. Ce fut sa dernière campagne de guerre, marquée par les prises de Castellane (20 janvier 1747), de Villefranche (11 juin) et de Vintimille (20 octobre). Nommé pair de France le 24 avril 1749, membre de l'Académie française le 20 juin, il devint ministre d'État le 16 mai 1756 et ministre de la guerre le 3 mars 1758.

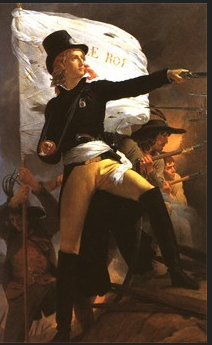

Il s'y montra aussi bon administrateur qu'il avait été grand homme de guerre; on lui doit la réorganisation de l'École militaire et la création de l'ordre du Mérite militaire.De sa deuxième femme, Marie-Casimire de Béthune, le maréchal de Belle-Isle avait eu un fils unique en 1732, le comte de Gisors. Colonel du régiment de Champagne à vingt et un ans, ardent et brave, Gisors semblait appelé à une vie aussi illustre que celle de son père, lorsqu'il fut tué par un boulet, à l'armée du Rhin, en 1756. N'ayant pas eu d'enfant de son mariage avec Diane de Mancini, et le lieutenant général de Belle-Isle, frère cadet du maréchal, étant mort aussi sans enfants, la postérité du surintendant Foucquet. se trouva éteinte à la mort du maréchal de Belle-Isle qui eut lieu à Versailles le 26 janvier 1761. Il est probable que le prestige de ce Maréchal issu de cette Ecole contribua, quelques années après, à avancer la candidature de Sorèze comme Ecole Militaire. Buste inauguré le 27 mai 1901. Sa biographie sur Roglo.eu Le Chevalier Louis Charles Armand De FOUQUET de BELLE-ISLE, son frère; lieutenant général. Militaire ardent et de grande ambition, mais plein de sagesse et de raison dans sa vie privée, le chevalier de Belle-Isle, qui naquit le 19 septembre 1693 à Agde, était à ce point de vue l'opposé de son frère le maréchal. Aussi leurs amis les avaient-ils surnommés celui-ci Imagination et celui-là Bon-Sens. Mêlé à toutes les guerres de l'époque, déjà célèbre par de nombreux faits d'armes, le chevalier s'était notamment distingué en 1741, sous les ordres de son frère, pendant le siège de Prague. Mais il désirait ardemment obtenir comme lui le bâton de maréchal, et il exposait hardiment sa personne, cherchant dans chaque combat une illustration nouvelle. C'est ainsi qu'il trouva la mort le 19 juillet 1747 au col de l'Assiette, en Piémont, dans un des plus brillants et des plus enragés combats d'infanterie que mentionnent nos annales. Vingt et un bataillons piémontais, munis d'une nombreuse artillerie, s'étaient retranchés au col de l'Assiette dans une enceinte de rochers et de fortes palissades. Le lieutenant général de Belle-Isle reçut l'ordre de forcer le passage. Il attaqua le col avec son infanterie et livra un premier combat de quatre heures de durée au pied des retranchements sans pouvoir y pénétrer. Six mille Français furent tués sur place. Alors BeIle-Isle, formant une colonne d'officiers et la mettant en tête des régiments Bourbonnais et Artois, tenta une seconde attaque désespérée. Saisissant le drapeau de Bourbonnais, aux quartiers bleu d'azur et violets, et le brandissant au-dessus de sa tête, il marcha au premier rang et courut planter le drapeau sur les retranchements piémontais. Puis, pour ne pas l'abandonner, il saisit des deux mains les palissades. Les deux mains coupées, il s'accrocha aux palissades avec les dents et se fit tuer sur place avec les colonels de Gohas et de Brienne et presque tous les officiers. Les deux régiments se firent hacher sur le corps de leur général. Le soir, Bourbonnais, le plus éprouvé, n'avait plus que 2 officiers et 140 hommes présents. Sans compter les blessés, il avait eu 60 officiers et 830 hommes tués. Quel magnifique exemple de ténacité et d'honneur militaire! Et quel général que celui qui sait inspirer à ses troupes d'aussi admirables élans ! Sa biographie sur Roglo.eu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

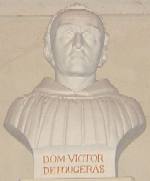

| * Dom Victor FOUGERAS (1757-1760) + 1778 |  Dom Victor Chavaille de Fougeras. Né en 1713 à Bordeaux. Fait profession à l'Abbaye de Vendôme le 6 janvier 1732. Envoyé comme Prieur à l'abbaye en 1757, il reprend les constructions réamorcées vers 1720 et depuis abandonnées. Inauguré le 15 janvier 1759, sous la présidence de l'évêque de Lavaur, le bâtiment des Rouges. Créateur du fameux "Plan d'études" qui fit la renommée de l'Ecole à la fin du XVIIIème siècle. Dirige aussi l'Ecole de Pontlevoy en 1772. Meurt à l'Abbaye de Saint Germain des Prés le 2 juin 1778, lors d'un Chapître auquel il assistait en tant que Prieur de l'abbaye d'Ambronay (Ain). Dom Victor Chavaille de Fougeras. Né en 1713 à Bordeaux. Fait profession à l'Abbaye de Vendôme le 6 janvier 1732. Envoyé comme Prieur à l'abbaye en 1757, il reprend les constructions réamorcées vers 1720 et depuis abandonnées. Inauguré le 15 janvier 1759, sous la présidence de l'évêque de Lavaur, le bâtiment des Rouges. Créateur du fameux "Plan d'études" qui fit la renommée de l'Ecole à la fin du XVIIIème siècle. Dirige aussi l'Ecole de Pontlevoy en 1772. Meurt à l'Abbaye de Saint Germain des Prés le 2 juin 1778, lors d'un Chapître auquel il assistait en tant que Prieur de l'abbaye d'Ambronay (Ain).

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| * Dom Raymond DESPAULX (1766-1791) + 1818

|   Né le 14 septembre 1726 à Miélan en Gascogne. Second successeur de Dom Fougeras. Son père, Jean Despaulx, avocat au Parlement de Toulouse, était un jurisconsulte réputé. Né le 14 septembre 1726 à Miélan en Gascogne. Second successeur de Dom Fougeras. Son père, Jean Despaulx, avocat au Parlement de Toulouse, était un jurisconsulte réputé.Après ses études à Auch chez les jésuites, Raymond entre très jeune dans la Congrégation de Saint Maur au noviciat de La Daurade à Toulouse où il fait profession le 11 novembre 1751. Il est ordonné prêtre par l'évêque d'Auch. Six ans plus tard, en 1757, il prend le chemin de Sorèze. Professeur de mathématiques et féru d'astronomie, il crée le Cabinet d'Histoire Naturelle. Il devient Prieur et directeur de Sorèze en 1766. Il donne à l'Ecole son grand essor et s'engage résolument dans la voie tracée par Dom Fougeras. C'est sous son magistère que l'École fut élevée en 1776 au rang d'Ecole Militaire. Il quitte Sorèze le 23 juillet 1791 pour rester fidèle à ses voeux de religion. Il passe le temps de la Révolution dans une obscurité besogneuse, à Paris, où il donne des leçons de mathématiques. Bonaparte, qui le prisait fort, le nomma en l'an X Inspecteur Général de l'Université. Par la suite il est fait chevalier de la Légion d'honneur le 4 frimaire de l'an XII (1803). Au retour des Bourbons, il est confirmé dans ses fonctions. En 1816, sur sa demande, il est admis à la retraite, il avait 90 ans. Deux ans après, il mourait à Paris le 13 octobre 1818 et était enterré au Père Lachaise. Buste signé Fourcade. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Monseigneur Jean Antoine Auguste De CHASTENET DE PUYSEGUR (1755-1757) + 1815 |   Né le 11 novembre 1740 au château de la Castagne à Rabastens. Quatrième fils de Jean-Hercule de Chastenet, seigneur de Barrast, dit "Comte de Puysegur", "mestre de camp général de dragons", et de Jacquette De Pagès. Evêque de Saint Omer (29 juin 1775-1778), de Carcassonne (1778-1788). Archevêque de Bourges (1788-1802). Primat des Aquitaine (1788-1802). Député aux Etats Généraux en 1789. Emigra. Rentra en France au Concordat, et obéissant à Pie VII, qui lui demandait la résiliation de son siège, se retira à Rabastens, où il mourut le 14 août 1815. Né le 11 novembre 1740 au château de la Castagne à Rabastens. Quatrième fils de Jean-Hercule de Chastenet, seigneur de Barrast, dit "Comte de Puysegur", "mestre de camp général de dragons", et de Jacquette De Pagès. Evêque de Saint Omer (29 juin 1775-1778), de Carcassonne (1778-1788). Archevêque de Bourges (1788-1802). Primat des Aquitaine (1788-1802). Député aux Etats Généraux en 1789. Emigra. Rentra en France au Concordat, et obéissant à Pie VII, qui lui demandait la résiliation de son siège, se retira à Rabastens, où il mourut le 14 août 1815.Buste inauguré lors des fêtes de Pentecôte le 4 juin 1906. Sa biographie sur Roglo.eu et sur Geneanet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Joseph Saturnin Comte De PEYTES De MONTCABRIER (1750-1755) + 1819 |   Né le 9 août 1741 à Toulouse. Garde de la Marine en 1756, enseigne de vaisseau et chevalier de Saint Louis en 1764, lieutenant en 1777, il fit la guerre d'Amérique sous l'amiral De Grasse et y reçut une troisième blessure et le grade de capitaine de vaisseau. De 1786 à 1790 il exerce différents commandements à Terre-Neuve et à Saint Domingue. En 1791, il rentre en France, est destitué et arrêté. Sous l'Empire, il se tient à l'écart et ne réapparaît qu'à la Restauration où Louis XVIII lui accorde le grade et la retraite de contre-amiral, la grand-croix de l'ordre royal de Saint Louis, et le titre de comte. Il inventa avec Laval le vigigraphe en 1798. Né le 9 août 1741 à Toulouse. Garde de la Marine en 1756, enseigne de vaisseau et chevalier de Saint Louis en 1764, lieutenant en 1777, il fit la guerre d'Amérique sous l'amiral De Grasse et y reçut une troisième blessure et le grade de capitaine de vaisseau. De 1786 à 1790 il exerce différents commandements à Terre-Neuve et à Saint Domingue. En 1791, il rentre en France, est destitué et arrêté. Sous l'Empire, il se tient à l'écart et ne réapparaît qu'à la Restauration où Louis XVIII lui accorde le grade et la retraite de contre-amiral, la grand-croix de l'ordre royal de Saint Louis, et le titre de comte. Il inventa avec Laval le vigigraphe en 1798.Buste inauguré lors des fêtes de Pentecôte le 22 mai 1899. Il mourut le 20 septembre 1819 au château de Beaucru, près de Pinsaguel, appartenant à son gendre, le comte de Lacary, et est inhumé à Roquettes (Haute-Garonne). Sur la pierre tombale, il est écrit : Messire Saturnin Joseph Comte De PEYTES De MONCABRIER Contre amiral Commandeur de l'ordre royal et militaire de St Louis chevalier de Cincinatus né le 9 août 1741 Il consacre cinquante années de sa noble carrière au service du roi et de la patrie Il la termina chrétiennement le 20 septembre 1819 emportant dans son tombeau les regrets de son roi de son auguste famille et ceux de ses nombreux enfants petits enfants et amis coeurs inconsolables de sa perte RIP Sa biographie sur Wikipedia sur Geneanet et sur Roglo Philippe Thérèse PICOT, | Baron de LAPEYROUSE (1755-1765) + 1818   Né le 20 octobre 1744 à Toulouse. Eut une carrière assez complexe et hésita longtemps entre la magistrature et les sciences. En 1768, il est avocat général au Parlement de Toulouse, mais pour peu de temps, puisqu'en 1771 il démissionne pour étudier l'histoire naturelle. En 1774, il reprend ses fonctions parlementaires et au moment de la convocation des Etats Généraux participe à la rédaction des cahiers de la noblesse de la sénéchaussée de Toulouse. De 1790 à 1792, il est président de l'administration du district de Toulouse. Démissionnaire, il est arrêté, et relâché seulement après Thermidor. Nommé inspecteur des Mines, il préfère la chaire d'histoire naturelle de l'Ecole Centrale de Toulouse. Né le 20 octobre 1744 à Toulouse. Eut une carrière assez complexe et hésita longtemps entre la magistrature et les sciences. En 1768, il est avocat général au Parlement de Toulouse, mais pour peu de temps, puisqu'en 1771 il démissionne pour étudier l'histoire naturelle. En 1774, il reprend ses fonctions parlementaires et au moment de la convocation des Etats Généraux participe à la rédaction des cahiers de la noblesse de la sénéchaussée de Toulouse. De 1790 à 1792, il est président de l'administration du district de Toulouse. Démissionnaire, il est arrêté, et relâché seulement après Thermidor. Nommé inspecteur des Mines, il préfère la chaire d'histoire naturelle de l'Ecole Centrale de Toulouse.En 1800, il devient maire de Toulouse, puis professeur et doyen à la Faculté des Sciences, ce qui lui vaut d'être membre correspondant de nombreuses académies, notamment de l'Institut. Aux Cent-Jours, il est élu membre du Collège électoral de la Haute-Garonne, puis membre de la Chambre des Représentants. Après la seconde Restauration, il retourne à Toulouse et y meurt le 17 octobre 1818, 60 rue de la Pomme. Auteur du Traité sur les mines de fer et les forges du comté de Foix (1786), de l'Histoire des plantes des Pyrénées (1791) et de la Flore des Pyrénées (1795). Mainteneur des Jeux Floraux. Sa biographie sur Geneanet et celle sur Roglo Jean François Aimé, | Comte DEJEAN (1759-1766) + 1824   Fils de Pierre Dejean, maire perpétuel de Castelnaudary, et de Marie de Fabry, il y est né le 6 octobre 1749. Elève à Sorèze de 1759 à 1766, avec son frère aîné. Entre le 1er janvier 1768 à l'école du génie de Mézières. A sa sortie de Mézières, il passe dans différentes garnisons, gravissant les degrés de la hiérarchie, capitaine en second en 1777 et ingénieur en chef en Picardie de 1781 à 1791. En 1792, il sert à l'armée du Nord, où il dirige les sièges de nombreuses places fortes. Général de brigade en 1794, il est l'année suivante général de division et commande par interim les troupes franco-bataves. Il devient ensuite l'un des inspecteurs généraux du génie (1799), inspecteur général des fortifications, participe à la dernière campagne d'Italie avec Bonaparte, devient conseiller d'Etat, puis pendant huit ans (2 mars 1802-1810) "ministre de l'administration de la guerre". Napoléon ne lui ménage pas ses faveurs, lui conférant le Grand Aigle de la Légion d'Honneur, le titre de comte d'Empire et d'inspecteur général du génie en 1808, et lui octroyant plusieurs dotations. Renvoyé en 1810 pour avoir demandé un budget plus important que celui qui lui était alloué, il exerce plusieurs commandements, préside la commission militaire qui juge le général Malet. Louis XVIII fait de lui un pair de France, et aux Cent-Jours il devient inspecteur général du génie. Exclu de la Chambre des Pairs à la seconde Restauration, il mourra à Paris le 12 mai 1824 d'une crise d'apoplexie. Gouverneur de l'Ecole Polytechnique sous Louis XVIII, puis directeur général des subsistances au Ministère de la Guerre. Son éloge funèbre a été prononcé au cimetière de l'Est par le général baron Haxo. Fils de Pierre Dejean, maire perpétuel de Castelnaudary, et de Marie de Fabry, il y est né le 6 octobre 1749. Elève à Sorèze de 1759 à 1766, avec son frère aîné. Entre le 1er janvier 1768 à l'école du génie de Mézières. A sa sortie de Mézières, il passe dans différentes garnisons, gravissant les degrés de la hiérarchie, capitaine en second en 1777 et ingénieur en chef en Picardie de 1781 à 1791. En 1792, il sert à l'armée du Nord, où il dirige les sièges de nombreuses places fortes. Général de brigade en 1794, il est l'année suivante général de division et commande par interim les troupes franco-bataves. Il devient ensuite l'un des inspecteurs généraux du génie (1799), inspecteur général des fortifications, participe à la dernière campagne d'Italie avec Bonaparte, devient conseiller d'Etat, puis pendant huit ans (2 mars 1802-1810) "ministre de l'administration de la guerre". Napoléon ne lui ménage pas ses faveurs, lui conférant le Grand Aigle de la Légion d'Honneur, le titre de comte d'Empire et d'inspecteur général du génie en 1808, et lui octroyant plusieurs dotations. Renvoyé en 1810 pour avoir demandé un budget plus important que celui qui lui était alloué, il exerce plusieurs commandements, préside la commission militaire qui juge le général Malet. Louis XVIII fait de lui un pair de France, et aux Cent-Jours il devient inspecteur général du génie. Exclu de la Chambre des Pairs à la seconde Restauration, il mourra à Paris le 12 mai 1824 d'une crise d'apoplexie. Gouverneur de l'Ecole Polytechnique sous Louis XVIII, puis directeur général des subsistances au Ministère de la Guerre. Son éloge funèbre a été prononcé au cimetière de l'Est par le général baron Haxo.Son buste fut sculpté en 1859 et son nom figure sur la face nord de l'Arc de Triomphe. Sa biographie sur Roglo.eu Jean-Baptiste | PREVOST DE SANSAC, Marquis de TRAVERSAY (1764-1768) + 1833

Descendant d'une maison fort ancienne, il naît au Diamant à la Martinique le 23 juillet 1754 d'un père capitaine de vaisseau et gouverneur de St Domingue et de Claire du Quesne de Longbrun. Descendant d'une maison fort ancienne, il naît au Diamant à la Martinique le 23 juillet 1754 d'un père capitaine de vaisseau et gouverneur de St Domingue et de Claire du Quesne de Longbrun.Entre dans la Marine en quittant Sorèze. Il est garde de la Marine en 1768. Il sert aux Antilles et dans la guerre d'indépendance où il se distingue. Capitaine de vaisseau à trente ans, il émigre en Suisse en 1790. Dès 1790, il avait pris part à 17 campagnes. C'est en Suisse que le Prince de Nassau lui propose au nom de Catherine II une place dans la marine russe. De Traversay accepte, et au 15 mars 1792, il est porté sur les registres comme absent, en Russie pour congé. Entrant dans la marine russe comme contre-amiral, il reçoit bientôt le commandement des forces de terre et de mer de la Crimée et à ce titre aménage le port de Sébastopol. Alexandre Ier fait de lui un ministre de la Marine, et au cours de la guerre de 1812 il use de son influence pour intervenir en faveur des prisonniers. En 1828, il abandonne le ministère. Elevé par Nicolas Ier à la dignité de membre du Conseil de l'Empire, il mourut à Romanchina le 19 mai 1831. Avant de fuir pour la Suisse d'où il sera appelé par Catherine II, il était monté dans les carrosses de Louis XVI, lequel l'avait remercié pour ses nombreux services - dont sa participation remarquable lors de la bataille de Chesapeake qui mena à l'indépendance des États-Unis - en l'honorant du titre de Marquis de Traversay. Vous pourrez en savoir bien plus sur son parcours fabuleux en lisant "Traversay, Un Français, ministre de la Marine des Tsars", écrit par Madeleine du Chatenet, et paru chez Tallandier, collection "Figures de proue". Buste inauguré lors des fêtes de Pentecôte le 27 mai 1901. Sa biographie sur Roglo et sur Geneanet Jean Joseph Ange | Comte d'HAUTPOUL-SALETTES (1764-1771) + 1807   Descendait d'une souche fort ancienne, puisque dès 936 un de ses ancêtres était seigneur d'Hautpoul, du latin "Altopollo", l'une des plus anciennes de France. Elle avait pris son nom d'un ancien château fortifié situé sur une colline escarpée. Tel autre de ses pères avait participé à la croisade, mourant sous les murs d'Antioche. Descendait d'une souche fort ancienne, puisque dès 936 un de ses ancêtres était seigneur d'Hautpoul, du latin "Altopollo", l'une des plus anciennes de France. Elle avait pris son nom d'un ancien château fortifié situé sur une colline escarpée. Tel autre de ses pères avait participé à la croisade, mourant sous les murs d'Antioche.Né le 13 mai 1754 au château de la Salette, près de Gaillac, dans le Tarn, à l'âge de dix ans, il fut envoyé au collège d'Albi où il se fit remarquer moins par son application à l'étude que par un goût très vif pour les armes, il se forma ensuite à l'École de Sorèze. Dès 1771 il s'engagea il sert à 17 ans comme engagé volontaire dans les dragons de la légion du Dauphiné. Maréchal des logis en 1776, il est sous-lieutenant l'année suivante aux dragons du Languedoc. En 1792, il brûle les étapes : capitaine en mars, il est lieutenant-colonel au mois d'août. Le 15 octobre 1793, il contribue à la délivrance de Maubeuge. Exclu comme noble en 1794, il est maintenu à la demande formelle de ses hommes, belle récompense s'il en fut pour un officier. Chef de brigade la même année, il se signale le 13 septembre 1795 au combat de Blankenberg, est blessé à l'épaule devant Altenkirchen, et se voit promu divisionnaire en octobre 1796. Il commande différents corps et se bat courageusement à Engen et Biberach (3 et 9 mai 1800). Inspecteur général de la cavalerie l'année suivante, on le retrouve en août 1805 où il commande sous Murat la 2ème division de cuirassés à la réserve de cavalerie de la Grande Armée. Le 2 décembre, il enfonce à Austerlitz le centre russe, chargeant à la tête de ses hommes. Nommé sénateur avec une pension annuelle de vingt mille francs, il est à Iena, à Lübeck, au combat de Hoff. Le 8 février 1807, il charge plusieurs fois à Eylau où un Biscayen (grosse balle de plomb) lui fracasse la cuisse. Transporté au château de Voren, le général d'Hautpoul, Grand Aigle de la Légion d'Honneur, expira au milieu d'atroces souffrances le 13 février 1807. L'Empereur fit ramener son corps à Paris et ordonna que 24 canons pris sur l'ennemi à la bataille d'Eylau seraient fondus pour faire ériger le 29 juin 1951 à Gaillac une statue équestre du général d'Hautpoul dans le costume de général de division de cuirassés. Cette statue fut renversée le 22 mai 1942 sur ordre du régime de Vichy puis fondue pour soutenir l'effort de guerre nazi. Il est inhumé au Père Lachaise. Le nom d'Hautpoul figure sur la façade est de l'arc de triomphe de l'Etoile.

* Nicolas Rémi PAULIN | (1779-1793) + 1840   Né le 1er octobre 1752 à Reims.

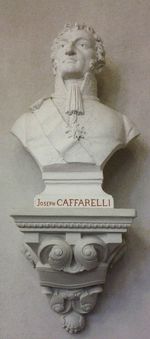

Né le 1er octobre 1752 à Reims.Elève de l'Ecole Royale des Ponts et Chaussées, licencié en sciences. Professeur de fortifications et de mathématiques à l'Ecole. Capitaine du Génie, employé aux armées en 1793-1794. Beau-frère de Nicolas-Antoine SANSON lui-même professeur de mathématiques, de fortifications, d'architecture civile et de topographie à l'Ecole de 1776 à 1792. Il devint professeur d'histoire et doyen de la faculté de lettres puis de recteur de l'Académie de Cahors. Chevalier de la Légion d'Honneur. Décédé le 12 novembre 1840. Sa biographie sur Persée * Nicolas-Antoine SANSON, | Comte de RIDDAGSHAUSEN (1780?-1792) + 1824   Né le 5 décembre 1756 à Paris. Né le 5 décembre 1756 à Paris.Professeur de mathématiques, de fortifications, d'architecture civile et de topographie à l'Ecole de 1776 à 1792, il s'engagea à l'âge de 36 ans le 1er mars 1792 aux volontaires du Tarn. Capitaine de bataillon en 1795 et envoyé à l'armée d'Italie, il assista aux sièges de Pavie et de Mantoue, à toutes les batailles de la campagne et en revint avec trois blessures et le grade de colonel. Désigné par le général Caffarelli, il part pour l'Egypte et y reste les quatre années de l'occupation. Après avoir été de toutes les batailles et de toutes les aventures, il revint en France avec de nouvelles blessures et le grade de général de brigade. Après ses campagnes d'Allemagne, de Prusse et de Pologne, devint Général de division le 1er juillet 1807. Employé en Espagne en 1808 et 1809, en Russie en 1812, il est fait prisonnier pendant la retraite et ne rentre qu'en 1814. Mis à la retraite le 18 octobre 1815, il meurt à Paris le 29 octobre 1824. Il est inhumé au Père Lachaise. Commandeur de la Légion d'Honneur. Etait le beau-frère de Nicolas-Rémi Paulin, professeur de mathématiques et de fortifications à l'Ecole. Son nom est inscrit sur l'Arc de Triomphe. Premier buste de l'Ecole, datant de 1838. Son buste fut inauguré en 1859. Jean-Baptiste Timothée BAUMES | (1763-176x) + 1828   Né le 20 janvier 1756 à Lunel. Il conquiert ses grades devant l'Université de Montpellier. Reçu docteur, il se voit attribuer en 1790 une chaire de médecine dans cette Faculté. Il s'intéressait surtout aux maladies infantiles. Auteur de nombreux ouvrages. Meurt le 19 juillet 1828 à Montpellier. Né le 20 janvier 1756 à Lunel. Il conquiert ses grades devant l'Université de Montpellier. Reçu docteur, il se voit attribuer en 1790 une chaire de médecine dans cette Faculté. Il s'intéressait surtout aux maladies infantiles. Auteur de nombreux ouvrages. Meurt le 19 juillet 1828 à Montpellier.Buste inauguré lors des fêtes de Pentecôte le 22 mai 1899. Louis Marie Joseph Maximilien | CAFFARELLI DU FALGA (1767-1774) + 1799   Frère de l'évêque et du général, il était né le 13 février 1756 au château du Falga. Entre à l'école du génie de Mézières. En 1775, est lieutenant en premier à Mézières, capitaine en 1791, mais suspendu l'année suivante pour avoir protesté après le 10 août contre la déchéance de Louis XVI et refusé de prêter serment à l'Assemblée Législative. Rentré au Falga, il est arrêté et emprisonné à Toulouse. Il y restera 14 mois, étudiant l'économie politique et les langues étrangères. Réintégré en 1795 et promu chef de bataillon. Frère de l'évêque et du général, il était né le 13 février 1756 au château du Falga. Entre à l'école du génie de Mézières. En 1775, est lieutenant en premier à Mézières, capitaine en 1791, mais suspendu l'année suivante pour avoir protesté après le 10 août contre la déchéance de Louis XVI et refusé de prêter serment à l'Assemblée Législative. Rentré au Falga, il est arrêté et emprisonné à Toulouse. Il y restera 14 mois, étudiant l'économie politique et les langues étrangères. Réintégré en 1795 et promu chef de bataillon.Il sert en Allemagne où il se distingue au passage du Rhin. Grièvement blessé, il doit être amputé d'une jambe. Il revient au Falga pour un long repos. Caffarelli n'en renonce pas pour autant au service et avec une jambe de bois il rejoint l'armée de Sambre et Meuse. Général de brigade du Génie en 1797, il participe à la préparation d'une descente en Angleterre, puis passe à l'Armée d'Orient, où il prend le commandement du génie. Il prend part à la prise de Malte le 9 juin 1798, débarque à Alexandrie le 1er juillet, il est au combat de Chobrakhit, à la bataille des Pyramides, au combat de Salheyeh, suit Bonaparte en Syrie en 1799 et c'est là, sous les murs de Saint Jean d'Acre, où il dirigeait les travaux d'investissement, qu'il devait mourir des suites d'une nouvelle blessure au bras droit le 27 avril 1799. Son bras avait été amputé le 9 avril. Membre de l'Institut d'Egypte et de l'Institut de France. Bonaparte, qui l'aimait beaucoup, emporta avec lui à son retour en France son coeur dans un coffret d'argent et son bras qu'il remettra par la suite à son frère cadet Marie François Auguste. Plus tard, Napoléon dira à Ste Hélène : "Caffarelli aimait la gloire, mais plus encore les hommes". A l'ordre du jour du 28 adressé par Bonaparte à l'armée d'Orient, on trouve : "l'Armée perd un de ses plus beaux chefs; l'Egypte un de ses législateurs; la France un de ses meilleurs citoyens; les sciences un homme qui remplissait un rôle célèbre". Au début de la Révolution, une Déclaration des Droits de l'Homme fut rédigée par le futur général Caffarelli. Après la mort de sa mère en 1786, il avait quitté pour un certain temps le service et au Falga, le soir, pour se délasser il donnait aux enfants du village des leçons de lecture, d'écriture et d'arithmétique. Il s'intéressait aussi aux questions économiques et sociales et plus tard il sera nommé membre de l'Institut dans la classe des sciences morales et politiques. Son buste, l'un des premiers, fut inauguré dès 1859. Grand Croix de la Légion d'Honneur. Membre de la Commission des Sciences et des Arts, membre de l'Institut d'Egypte. Son nom figure sur le côté sud de l'Arc de Triomphe de l'Etoile à Paris. Sa biographie sur Roglo.eu Louis Marie Joseph CAFFARELLI, | dit de MERVILLE (1764-1774) + 1845   Né le 21 février 1760 au Falga. Il est le 3ème des 7 frères Caffarelli (sans compter les 4 soeurs) et fils de Marguerite d'Anceau de Lavelanet. S'engage très jeune dans l'infanterie, puis dans la marine à partir de mars 1778. Participe à la guerre d'indépendance américaine. On le voit en Martinique et dans la baie de Chesapeake en 1781, aux batailles de St Christophe et de la Dominique en 1782. La Révolution arrive et il est nommé procureur de sa commune du Falga en 1790, puis maire en 1792. Il reprend du service dès l'année suivante. On le retrouve à l'armée des Pyrénées Orientales en 1793. Nommé en 1800 Préfet maritime à Brest, succédant à Duquesne, D'Estrées, Tourville et Vauban. Il réorganise complètement l'arsenal et met sur pied les écoles navales embarquées, organise la défense des côtes de l'Océan. Conseiller d'Etat. Comte d'empire en 1810, membre du Conseil de la marine. Pair de France pendant les Cent Jours. Il est reçu par son frère Auguste dans l'ordre royal et militaire de Saint Louis. Grand officier de la Légion d'Honneur du 25 prairial de l'an XII. Né le 21 février 1760 au Falga. Il est le 3ème des 7 frères Caffarelli (sans compter les 4 soeurs) et fils de Marguerite d'Anceau de Lavelanet. S'engage très jeune dans l'infanterie, puis dans la marine à partir de mars 1778. Participe à la guerre d'indépendance américaine. On le voit en Martinique et dans la baie de Chesapeake en 1781, aux batailles de St Christophe et de la Dominique en 1782. La Révolution arrive et il est nommé procureur de sa commune du Falga en 1790, puis maire en 1792. Il reprend du service dès l'année suivante. On le retrouve à l'armée des Pyrénées Orientales en 1793. Nommé en 1800 Préfet maritime à Brest, succédant à Duquesne, D'Estrées, Tourville et Vauban. Il réorganise complètement l'arsenal et met sur pied les écoles navales embarquées, organise la défense des côtes de l'Océan. Conseiller d'Etat. Comte d'empire en 1810, membre du Conseil de la marine. Pair de France pendant les Cent Jours. Il est reçu par son frère Auguste dans l'ordre royal et militaire de Saint Louis. Grand officier de la Légion d'Honneur du 25 prairial de l'an XII.Buste inauguré en 1899. François FERLUS | (1796-1797) + 1812

* Raymond Dominique FERLUS | (1797-1824) + 1840  Né le 22 décembre 1756. Frère de François. Né le 22 décembre 1756. Frère de François.Fut d'abord religieux (non prêtre) de la Congrégation des Doctrinaires, et enseigna brillament dans plusieurs grandes villes. Fut appelé par son frère à prendre en 1797 la direction des études. Rompant ses liens ecclésiastiques, il épouse à Sorèze Marie-Antoinette Emilie De Bernard le 10 Germinal de l'an VII (30 mars 1799) dont il aura deux filles, Marie-Françoise et Sabine-Hélène. Cependant, en 1806, les frères Ferlus, pour faire face aux dépenses, vendent une partie du mobilier, les cabinets d'histoire naturelle et celui des sciences et les chevaux pour 19844 francs, baillent une partie des bâtiments et le domaine St Michel. De nouveaux actionnaires entrent dans le capital. Raymond-Dominique succéda à son frère décédé comme Directeur-propriétaire en 1812, mais il fut surtout propriétaire de 800.000 francs de dettes. En 1816, il cède pour 10 ans par bail l'ensemble des bâtiments et des dépendances. Il est obligé de donner sa démission en 1824 suite aux problèmes occasionnés par les diverses critiques que l'Ecole eut à subir depuis 1817. La direction est confiée à son gendre Anselme De Bernard, ancien élève et polytechnicien. Raymond-Dominique resta toutefois à l'Ecole, où il mourut le 1er mars 1840. Le buste portant le nom de Raymond-Dominique est en fait celui de son frère François. Joseph Marie François, Baron CACHIN | (1769-1776) + 1825   Né à Castres le 2 octobre 1757, dans la loge du portier de Monseigneur de Barral, il dut à ce puissant protecteur de pouvoir pousser ses études. Il fut placé par lui au collège des frères de Castres, puis à Sorèze; enfin admis en 1776 à l'Ecole des Ponts et Chaussées, il en sortit ingénieur. L'évêque de Castres lui fournit alors les moyens de voyager en Angleterre et en Amérique. A son retour, il est chargé des travaux d'amélioration du port de Honfleur. Il se marie avec une veuve immensément riche, Judith de la Rivière, veuve en troisièmes noces du prince de Montbéliard.

Nommé par le Directoire ingénieur en chef du Calvados, on le retrouve en 1805, affecté au département de la Marine, à Cherbourg à la direction des travaux des ports et de la rade, qui lui a été confiée par Napoléon par décret du 15 mars 1805. Il devait y travailler vingt ans, restaurant et améliorant le port de commerce, faisant creuser le port militaire, construisant une digue de 3807 mètres pour fermer la rade. C'est là, le 27 août 1813, jour de l'inauguration, qu'il reçut de Marie-Louise, au nom de l'Empereur, la Légion d'Honneur et le titre de baron. Cachin s'éteignit à Paris le 23 février 1825, inspecteur général des Ponts et Chaussées et directeur général des travaux maritimes. Officier de la Légion d'Honneur. Né à Castres le 2 octobre 1757, dans la loge du portier de Monseigneur de Barral, il dut à ce puissant protecteur de pouvoir pousser ses études. Il fut placé par lui au collège des frères de Castres, puis à Sorèze; enfin admis en 1776 à l'Ecole des Ponts et Chaussées, il en sortit ingénieur. L'évêque de Castres lui fournit alors les moyens de voyager en Angleterre et en Amérique. A son retour, il est chargé des travaux d'amélioration du port de Honfleur. Il se marie avec une veuve immensément riche, Judith de la Rivière, veuve en troisièmes noces du prince de Montbéliard.

Nommé par le Directoire ingénieur en chef du Calvados, on le retrouve en 1805, affecté au département de la Marine, à Cherbourg à la direction des travaux des ports et de la rade, qui lui a été confiée par Napoléon par décret du 15 mars 1805. Il devait y travailler vingt ans, restaurant et améliorant le port de commerce, faisant creuser le port militaire, construisant une digue de 3807 mètres pour fermer la rade. C'est là, le 27 août 1813, jour de l'inauguration, qu'il reçut de Marie-Louise, au nom de l'Empereur, la Légion d'Honneur et le titre de baron. Cachin s'éteignit à Paris le 23 février 1825, inspecteur général des Ponts et Chaussées et directeur général des travaux maritimes. Officier de la Légion d'Honneur.Buste inauguré en 1859. Pierre Jean Paul, Baron BARRIS | (1768-1778) + 1824 Né le 30 juin 1759 à Montesquiou d'Anglès, dans le diocèse d'Auch.

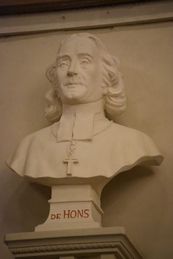

Neveu de Dom Despaulx par sa mère. | Son père, avocat au Parlement et juge royal de la ville de Barran, lui donna au sortir de Sorèze les premières notions de droit. Il continue ses études de juriste à la Faculté de Bordeaux et devient avocat au Parlement. En 1790 il siège comme procureur du roi au tribunal de Mirande, et l'année suivante, est député du Gers à la Législative parmi les Feuillants. Menacé d'arrestation, il doit quitter Paris après le 10 août et se réfugie à Montesquiou. Quelques années plus tard, il est élu membre du tribunal de cassation (1796). Il devient ensuite président du tribunal de cassation créé à Trèves, où il est chargé de l'organisation judiciaire des départements de la rive gauche du Rhin. Après le 18 brumaire, il siège à la Cour de Cassation, élu par les sénateurs le 14 germinal an VIII (4 avril 1800). Devient six ans plus tard président de la Chambre criminelle. Napoléon le créa baron en 1810, titre confirmé par Louis XVIII. Il ne s'inféoda jamais à un parti et se vit nommé commandeur de la Légion d'Honneur et confirmé dans ses fonctions par Louis XVIII. Il mourut à Paris le 27 juillet 1824, s'étant toujours attaché, selon un de ses collègues, à exercer "une justice ferme sans être sévère". Monseigneur Jacques Louis David | DE SEGUIN DES HONS (1770-1778) + 1842   Né le 13 octobre 1760 à Castres. Au sortir de Sorèze, il alla au collège de Sainte Barbe à Paris puis à 22 ans, entra dans les ordres. Quatre ans plus tard, il est licencié en théologie en Sorbonne, et on lui confère la prêtrise en 1786. Vicaire général de l'évêque d'Agen en 1789, émigre en Espagne. A son retour, il occupe la petite cure de Cadix, dans le Tarn, puis celle, beaucoup plus importante, de Saint Pons, dans l'Hérault. Il y demeure jusqu'en 1819 et devient vicaire général de Mgr Fournier, évêque de Montpellier. Il passe ensuite à l'archevêché d'Albi, toujours avec le titre de vicaire général, et y demeure jusqu'en 1825. Il devient alors évêque de Troyes, en remplacement de Mgr De Boulogne. Il reçoit la consécration épiscopale l'année suivante des mains de Mgr De Frayssinous, en l'église de la Sorbonne. Six ans plus tard, il est nommé au siège d'Avignon, mais "par modestie", il refusa ce poste d'archevêque, voulant demeurer fidèle à son diocèse. Il y demeura jusqu'à sa mort, survenue le 31 août 1843, qui fut "douce et calme, comme l'avait été sa vie toute entière". Né le 13 octobre 1760 à Castres. Au sortir de Sorèze, il alla au collège de Sainte Barbe à Paris puis à 22 ans, entra dans les ordres. Quatre ans plus tard, il est licencié en théologie en Sorbonne, et on lui confère la prêtrise en 1786. Vicaire général de l'évêque d'Agen en 1789, émigre en Espagne. A son retour, il occupe la petite cure de Cadix, dans le Tarn, puis celle, beaucoup plus importante, de Saint Pons, dans l'Hérault. Il y demeure jusqu'en 1819 et devient vicaire général de Mgr Fournier, évêque de Montpellier. Il passe ensuite à l'archevêché d'Albi, toujours avec le titre de vicaire général, et y demeure jusqu'en 1825. Il devient alors évêque de Troyes, en remplacement de Mgr De Boulogne. Il reçoit la consécration épiscopale l'année suivante des mains de Mgr De Frayssinous, en l'église de la Sorbonne. Six ans plus tard, il est nommé au siège d'Avignon, mais "par modestie", il refusa ce poste d'archevêque, voulant demeurer fidèle à son diocèse. Il y demeura jusqu'à sa mort, survenue le 31 août 1843, qui fut "douce et calme, comme l'avait été sa vie toute entière".Son buste date de 1899 et est signé Auguste Metgé. Pierre Hyacinthe AZAIS | (1772-1782) + 1845  Né à Sorèze le 1er mars 1766, fils d'un des professeurs de musique de l'école. Né à Sorèze le 1er mars 1766, fils d'un des professeurs de musique de l'école.Il fit à Sorèze toutes ses études, puis fut admis dans la Congrégation de la Doctrine chrétienne. Devenu professeur après son noviciat à Tarbes, il s'y ennuie et l'évêque d'Oloron le prend pour secrétaire. Cette dépendance lui pèse bien vite et voilà Azaïs qui s'engage comme organiste à l'abbaye de Villemagne, puis comme précepteur du jeune vicomte de Bosc, dans les Cévennes. Séduit d'abord par les idées généreuses de la Révolution, il en réprouve bientôt les excès, écrivant à ce sujet une brochure qui le fait poursuivre et condamner à la déportation. Il se réfugie dans les Pyrénées, et dans sa retraite étudie la philosophie. En 1806, il part pour Paris, où il lance ses premiers Essais. Remarqué par Napoléon, il est nommé professeur d'histoire et géographie à Saint Cyr. En 1809 il publie son ouvrage capital Le Traité des Compensations dans la vie humaine où il exposait un système philosophique original. Le sort de l'homme, d'après lui, est l'œuvre de la nature, et tous les hommes sont égaux dans leur sort. En examinant tous les âges, toutes les situations, tous les états, en pesant leurs avantages et leurs inconvénients, on s'aperçoit que tout accident trouve son correctif, sa "compensation", dans son contraire. C'est ce partage des joies et des misères qui constitue la véritable égalité, la seule que puissent établir les hommes, "essence du bien qui nous attache les uns aux autres". Cette œuvre connut le succès, mais son auteur en tira peu de profit. Sans fortune, il devint en 1811 "inspecteur de la Librairie" à Avignon, puis à Nancy. Resté fidèle à l'Empereur, il perd sa place en 1815, et connaît quelques années de détresse. Le bonheur lui revient par l'intermédiaire de duc Decazes qui lui accorde une pension. Azaïs pourra donc vivre désormais en toute tranquillité, après avoir éprouvé sur lui-même la valeur de son système des Compensations. A Paris, il publie alors plusieurs traités; mais surtout, l'été, à la manière des sages de la Grèce, il donnait dans son jardin des conférences très goûtées. Il mourut le 22 janvier 1845 à Paris. Antoine François, Comte ANDREOSSY | (1765-1775) + 1828   Descendant d'un écuyer originaire du duché de Lucques, qui s'établit au XVIIème siècle sous Louis XIII à Castelnaudary, il y naquit le 6 mars 1761. Son père, Pierre Jérôme est ainsi le petit-fils de François Andréossy, qui a construit le canal du Languedoc (NDLR : en réalité, cet Andreossy n'était pas le constructeur du canal du Languedoc ou Canal du Midi, mais l'un des examinateurs nommés par les commissaires envoyés par les Etats du Languedoc et par le roi Louis XIV et chargés d'examiner la faisabilité du projet de Pierre-Paul Riquet. Descendant d'un écuyer originaire du duché de Lucques, qui s'établit au XVIIème siècle sous Louis XIII à Castelnaudary, il y naquit le 6 mars 1761. Son père, Pierre Jérôme est ainsi le petit-fils de François Andréossy, qui a construit le canal du Languedoc (NDLR : en réalité, cet Andreossy n'était pas le constructeur du canal du Languedoc ou Canal du Midi, mais l'un des examinateurs nommés par les commissaires envoyés par les Etats du Languedoc et par le roi Louis XIV et chargés d'examiner la faisabilité du projet de Pierre-Paul Riquet.C'est en 1664 qu'on voit apparaître son nom dans les pièces officielles, alors que le projet avait été envoyé par Riquet à Colbert fin 1662. Il est vrai que cet Andreossy avait conçu un plan général pour la canalisation de la France. Même le pieux archevêque de Toulouse, D'Anglure de Bourlemont, précédemment évêque de Castres, avait vu le projet de Riquet avant 1662, alors qu'Andreossy ne paraît qu'en 1664). Après Sorèze, il entre à l'école d'artillerie de Metz. Il en sort major de sa promotion, en 1781. A vingt ans, il est aspirant d'artillerie, lieutenant en 1784, capitaine-commandant en 1792. Affecté d'abord à l'armée de la Moselle, il passe en 1794 à celle d'Italie, où il participe au siège de Mantoue et prépare la bataille d'Arcole. Le 16 novembre 1797, Bonaparte le nomme général de brigade à titre provisoire. D'Italie, il est muté à l'armée d'Angleterre et prépare les bateaux destinés au débarquement.  En 1798 le Directoire confirme son grade et il passe à l'armée d'Orient où il exerce plusieurs commandements, se signalant à Chebreiss. En 1798 le Directoire confirme son grade et il passe à l'armée d'Orient où il exerce plusieurs commandements, se signalant à Chebreiss.C'est ensuite le Syrie comme adjoint au chef d'Etat-Major Berthier, puis le retour en France où sert de chef d'Etat-Major à Bonaparte le 18 Brumaire. En 1800, il est général de division, assure différents commandements, se voit confier en 1803 l'ambassade de Londres. Deux ans plus tard, on le retrouve aide-major général de la Grande Armée, puis en 1806 ministre plénipotentiaire à Vienne. En 1809, il est en Allemagne aux côtés de l'Empereur, qui l'accable de titres et de dignités, faisant d'Andréossy un comte d'Empire, un gouverneur de Vienne, un grand aigle de la Légion d'honneur, puis en 1810 un membre du Conseil d'Etat. De 1812 à 1814, il représente la France à Constantinople. Aux Cent-jours, il est pair de France et commande la première division militaire. Nommé en 1821 directeur général des subsistances au ministère de la Guerre, il devait mourir sept ans plus tard le 10 septembre 1828 à Montauban d'une fièvre cérébrale, après avoir été élu l'année précédente député libéral de Castelnaudary. Membre de l'Académie des Sciences. Son buste a été sculpté en 1858. Son nom figure sur le côté sud de l'Arc de Triomphe de l'Etoile. D'autres biographies Voir aussi Sa biographie sur Roglo.eu Monseigneur Jean Baptiste Marie | CAFFARELLI (1774-1780) + 1815  Né le 1er avril 1763 au château du Falga. Issu d'une famille noble originaire d'Italie et venue en France sous le règne de Louis XIII à la suite du Nonce Bentivoglio. Un de ses ancêtres avait collaboré sous Riquet à la construction du Canal Royal du Languedoc (Canal du Midi) et acquis la terre du Falga qu'il vint habiter en 1686. Ordonné prêtre à 20 ans. Chanoine de la cathédrale de Montpellier. A la Révolution, il refuse de prêter serment à la Constitution et sous la Terreur passe en Espagne. Il revient en France en 1798 au Falga et va habiter chez son frère Louis-Marie-Joseph, préfet maritime de Brest. Sacré évêque concordataire de Saint Brieuc le 1er mai 1802, jour de la St Brieuc, il exerça treize ans son épiscopat, et sut, en 1811, s'élever contre les prétentions schismatiques de l'Empereur. C'est lui qui ordonna prêtre le comte de Quelen, qui fut plus tard archevêque de Paris, lequel conféra le sacerdoce à Lacordaire. Il meurt le 11 janvier 1815, "vénéré et regretté par tout son diocèse". Il est et est inhumé derrière le choeur de sa propre cathédrale Saint Etienne à Saint Brieuc. Né le 1er avril 1763 au château du Falga. Issu d'une famille noble originaire d'Italie et venue en France sous le règne de Louis XIII à la suite du Nonce Bentivoglio. Un de ses ancêtres avait collaboré sous Riquet à la construction du Canal Royal du Languedoc (Canal du Midi) et acquis la terre du Falga qu'il vint habiter en 1686. Ordonné prêtre à 20 ans. Chanoine de la cathédrale de Montpellier. A la Révolution, il refuse de prêter serment à la Constitution et sous la Terreur passe en Espagne. Il revient en France en 1798 au Falga et va habiter chez son frère Louis-Marie-Joseph, préfet maritime de Brest. Sacré évêque concordataire de Saint Brieuc le 1er mai 1802, jour de la St Brieuc, il exerça treize ans son épiscopat, et sut, en 1811, s'élever contre les prétentions schismatiques de l'Empereur. C'est lui qui ordonna prêtre le comte de Quelen, qui fut plus tard archevêque de Paris, lequel conféra le sacerdoce à Lacordaire. Il meurt le 11 janvier 1815, "vénéré et regretté par tout son diocèse". Il est et est inhumé derrière le choeur de sa propre cathédrale Saint Etienne à Saint Brieuc.Chevalier de la Légion d'Honneur et baron d'empire. Buste inauguré lors des fêtes de Pentecôte le 22 mai 1899. Sa biographie sur Roglo.eu Honoré-Théodore-Maxime, | Comte GAZAN DE LA PEYRIERE (1775-1781) + 1845   Né le 29 octobre 1765 à Grasse. Général de division. Pair de France. Guerres de la Révolution, Huntzbourg, Iéna, Smolensk, La Moskova, Saragosse. Né le 29 octobre 1765 à Grasse. Général de division. Pair de France. Guerres de la Révolution, Huntzbourg, Iéna, Smolensk, La Moskova, Saragosse.Le général Gazan (1765-1845) par Natalya Goutyna. Thèse d'histoire contemporaine Sous la direction du Professeur Jean Tulard Ecole Pratique des Hautes Etudes. Le général Gazan est resté jusqu'à ce jour un des "oubliés de la gloire"; il n'existe aucune étude sérieuse sur sa carrière qui mérite toutefois d'être connue du grand public. Il fut un des grands généraux du Premier Empire, un de ceux qui contribuèrent de façon décisive à faire changer la face de l'Europe. On le voit à l'armée du Rhin combattre "des rois conjurés"; en Vendée pourchassant les hommes de Charrette; à Zurich au siège de Gênes aux côtés de Masséna. Puis on le rencontre en Europe Centrale avec la Grande Armée et en Espagne où il restera jusqu'à la première abdication de l'Empereur. Une carrière brillante, riche en expériences, fabuleuse à raconter, et injustement négligée par les historiens. Les recherches s'organiseront autour de neuf lignes directrices : Les origines (1765-1780). Ses études au collège de Sorèze, célèbre à l'époque, pour comprendre les facteurs qui le déterminèrent à préférer la carrière des armes Sous l'Ancien Régime (1780-1789) Développement des idées politiques de Gazan au début de la Révolution qui le pousseront à s'engager dans l'armée républicaine. L'esprit politique de son régiment (canonniers garde-côtes d'Antibes) est très important pour comprendre son engagement. Aux armées de la Révolution (1789-1799). Les grades militaires successifs qui le mèneront à celui de général de brigade en avril 1799, à travers les opérations militaires sur le Rhin et dans l'Ouest. Dans le sillage de Masséna, justement réputé pour être un des meilleurs généraux de son temps. La recherche se concentrera sur les relations entre les deux généraux et l'expérience acquise par Gazan au cours de la campagne en Suisse et du siège de Gênes dans l'ombre de ce grand général. Séjour en Italie (1800-1805). Du point de vue de sa participation aux tâches liées au service et de son développement personnel. La Grande Armée (1805-1807). Rôle de la division Gazan pendant les campagnes, notamment aux batailles de Durrenstein, d'Iéna et d'Ostrlenka. La guerre d'Espagne (1808-1814). Gazan resta pendant six ans en Espagne et finit la guerre sous les murs de Toulouse le 10 avril 1814 en qualité de chef d'état-major de l'armée des Pyrénées. Examen détaillé de ses expériences, de ses opinions, de sa conduite, et des opérations qu'il a menées dans la Péninsule.  Les Cent-jours. Le retour de Napoléon fut une grande épreuve de loyauté pour tous ceux qui

avaient servi sous ses drapeaux; il est intéressant d'étudier de ce point de vue la conduite de

Gazan. Les Cent-jours. Le retour de Napoléon fut une grande épreuve de loyauté pour tous ceux qui

avaient servi sous ses drapeaux; il est intéressant d'étudier de ce point de vue la conduite de

Gazan.Sous la Restauration (1815-1845). Ses activités à la Chambre des Pairs, ses relations avec la nouvelle cour, leur influence sur sa carrière, et ses sentiments envers le régime de Louis-Philippe, en comparaison avec ceux d'autres généraux de l'Empire. Les sources d'informations sur le sujet choisi sont abondantes. Du dossier Gazan aux archives du Service Historique de l'Armée de Terre (Château de Vincennes) aux lettres du général à ses collègues, ses amis et sa famille. Il est nécessaire de consulter également les dossiers de ses camarades et supérieurs comme Masséna, Lannes, Suchet, etcà Les autres sources à explorer sont constituées par les correspondances et mémoires des officiers ayant servi sur le même théâtre des opérations que Gazan, et surtout de ceux qui le connurent en personne. Enfin l'étude et la traduction des mémoires russes, notamment ceux du général Ermolov, paraissent utiles, d'une part pour comparer les points de vue des côtés adverses, et d'autre part pour révéler au public français des récits d'une grande valeur historique jusque-là inconnus en France. Gazan est mort à presque 80 ans dans sa propriété de La Peyrière le 9 avril 1845. Son buste a été inauguré le 4 juin 1906, et son nom figure sur le côté sud de l'Arc de Triomphe de l'Etoile. Il était décoré de la croix de Grand Officier de la Légion d'Honneur. * Etienne SERRES | (1797-1840) + 1844  Né en 1766 à Carcassonne et décédé le 28 septembre 1844 à Sorèze. Eminent professeur de mathématiques spéciales, de fortifications, d'architecture et de topographie. A fait toute sa carrière à Sorèze, et a peuplé de ses élèves les Grandes Ecoles du Gouvernement comme Polytechnique et Ponts et Chaussées. Il exerçait sur ses disciples une influence qui durait longtemps après leur sortie de l'Ecole. Né en 1766 à Carcassonne et décédé le 28 septembre 1844 à Sorèze. Eminent professeur de mathématiques spéciales, de fortifications, d'architecture et de topographie. A fait toute sa carrière à Sorèze, et a peuplé de ses élèves les Grandes Ecoles du Gouvernement comme Polytechnique et Ponts et Chaussées. Il exerçait sur ses disciples une influence qui durait longtemps après leur sortie de l'Ecole.Son buste fut sculpté en 1858 et rejoignit la Salle des Illustres à la fin du XIXème. François Marie Auguste, | Comte CAFFARELLI (1776-1783) + 1849  Né le 7 octobre 1766 au château du Falga, comme ses frères. Né le 7 octobre 1766 au château du Falga, comme ses frères.Il était le dernier de onze enfants. Au cours des exercices de 1775, gagna le Prix de fortifications. Après de bonnes études à Sorèze, il est incorporé en 1785 dans les troupes du roi de Sardaigne et y demeure jusqu'au 1er juin 1792. L'année suivante, il s'engage au 15ème Dragons, le ci-devant "Noailles-Dragons", et de 1793 à 1795 sert à l'armée des Pyrénées Orientales. Aide de camp du général de Nucé, puis de Dagobert, il est blessé au combat de Truillas le 22 septembre 1793. En mars 1794, il est nommé provisoirement adjudant-général chef de brigade, et Pérignon le note alors comme "un officier distingué". Confirmé dans son grade par le Comité de Salut Public l'année suivante, il passe à l'armée de Sambre et Meuse. Le 4 juin 1797, il est chef de brigade de la 9ème légère, puis est affecté à l'armée d'Allemagne et à celle du Rhin. En janvier 1800, il est adjudant-général dans la garde consulaire, combat à Marengo, et deux ans plus tard (16 mars 1802) est promu général de brigade. A l'armée des Côtes de 1803 à 1805, il se voit en 1804 chargé d'une importante mission à Rome auprès du pape, pour décider Pie VII à venir sacrer Napoléon. L'année suivante (1805), il est gouverneur des Tuileries et général de division. Au mois d'août, promu aide de camp de l'empereur, il sert en cette qualité à la Grande Armée. Après avoir exercé divers commandements et s'être battu à Austerlitz, il est nommé ministre de la Guerre et de la Marine du Royaume d'Italie, chevalier de la couronne de fer et Grand Aigle de la Légion d'Honneur. En mai 1810, il rentre en France, est nommé comte et envoyé servir en Espagne. De là, il passe à Trieste, retourne en Espagne où on lui confie le commandement des troupes du 4ème gouvernement (provinces de Biscaye et de Santander). Il reste trois ans dans la péninsule ibérique, luttant tantôt contre les anglais, tantôt contre les guerillas, occupe différents postes importants, notamment celui de commandant en chef de l'armée Nord. Rappelé en France en 1813, il reprend ses fonctions d'aide de camp puis en avril est placé à la tête des corps de la Garde Impériale restée à Paris. Il est gouverneur du palais de l'impératrice qu'il reconduira à Vienne avec le roi de Rome en 1814. A son retour, il commande la 1ère subdivision de la 13ème division à Rennes. Pendant les Cent-Jours, de nouveau aide de camp, il commande la 1ère division militaire. Après une mission à Metz il sert à l'armée de la Loire, puis est admis à la retraite à compter à partir du 1er janvier 1816. En 1831, il est nommé Pair de France, et compris dans le cadre de réserve de l'Etat-Major général. Toujours en 1831 lors du sac de l'archevêché de Paris, il sauve Mgr De Quelen, l'ancien secrétaire de son frère, devenu archevêque de la capitale, menacé d'être massacré par la foule en colère. L'année suivante, il devient Secrétaire de la Chambre haute, et huit ans plus tard rapporteur de la commission chargée de l'examen du projet de loi relatif au transfert des cendres de l'Empereur. Le général De Caffarelli finit ses jours le 23 janvier 1849 au château de Leschelle (Aisne) "laissant le deuil chez tous ceux qui le connurent". Il avait épousé Julienne Blanche Louise d'Hervilly, fille du comte d'Hervilly qui fit campagne en Amérique et commanda la Garde Constitutionnelle de Louis XVI avant d'émigrer. Il participa à l'expédition de Quiberon, sera fait prisonnier et fusillé comme Philippe de Caffarelli, frère de son futur gendre. Il est aussi intéressant de noter que l'épouse du général de Caffarelli sut résister aux avances de l'Empereur, tout en demeurant son amie sincère. Les pistolets du général. Buste inauguré lors des fêtes de Pentecôte le 22 mai 1899 et son nom figure au sud de l'Arc de Triomphe de l'Etoile. Sa biographie sur Roglo.eu Henri Du VERGIER, | Comte de La ROCHEJAQUELEIN (1782-1785) + 1794   Né le 30 août 1772 au château de la Durbelière, dans la commune de Saint Aubin de Baubigné (Deux-Sèvres), d'un officier de cavalerie et de Constance de Caumont d'Ade. Au sortir de Sorèze, à treize ans, il sert à Royal-Pologne-Cavalerie "acheté par son père l'année précédente". Né le 30 août 1772 au château de la Durbelière, dans la commune de Saint Aubin de Baubigné (Deux-Sèvres), d'un officier de cavalerie et de Constance de Caumont d'Ade. Au sortir de Sorèze, à treize ans, il sert à Royal-Pologne-Cavalerie "acheté par son père l'année précédente".En 1791 il refuse à prêter le serment prescrit aux officiers par l'Assemblée Constituante et démissionne. Peu après, le jeune Henri entre dans la garde Constitutionnelle du Roi. Au Dix Août, il fait le coup de feu contre les émeutiers, échappe au massacre, se cache à Paris, puis prend la route du logis paternel. Après le Dix Août, il alla rejoindre au château de Clisson, près de Bressuire, son cousin le marquis de Lescure. Les paysans le supplient de se mettre à leur tête et d'organiser le soulèvement qui commence. Après avoir hésité, il répond à leur appel en leur disant : "Si j'avance, suivez-moi; si je recule, tuez-moi; si je meurs, vengez-moi".  En avril 1793, il rejoint l'insurrection vendéenne. D'abord simple "divisionnaire". Il est victorieux des armées républicaines aux Aubiers, à Beaupréau, à Argenton le Château. En avril 1793, il rejoint l'insurrection vendéenne. D'abord simple "divisionnaire". Il est victorieux des armées républicaines aux Aubiers, à Beaupréau, à Argenton le Château. Il prend Thouars et bat le général Chalbos à Fontenay le Comte. Il prend Thouars et bat le général Chalbos à Fontenay le Comte.Le 10 juin 1793, il rentre à Saumur. Le 15 juillet, il se porte au secours de Bonchamp à Martigné-Briand et bat le 4 septembre le général Marceau à Chantonnay. Après la défaite de Cholet le 11 octobre, à la mort de Bonchamps, à la demande de D'Elbée et malgré son jeune âge, il est élu, généralissime de l'Armée Catholique et Royale, à l'unanimité, le 19 octobre 1793. C'est un bien lourd fardeau pour ses bien jeunes épaules que cette "succession anarchique ... toute semée ... de complots, dont la trame va se développer aisément" (dixit le comte d'Avrigny). Il se met cependant à la tâche avec fougue, essayant de faire cesser les divisions dans les rangs vendéens et d'imposer un plan de campagne. Vainqueur à Laval et à Château-Gontier, il est battu à Dol et au Mans. Il cherche alors à sauver "ce qui reste de la Vendée errante", en repassant la Loire. Par manque de bateaux, ce passage tourne au désastre (16 décembre 1793). Seuls, Monsieur Henri, Stofflet, La Ville-Baugé peuvent franchir le fleuve avec un petit peloton. Abandonné de ses hommes, le généralissime n'est plus qu' "un proscrit, qu'une fatigue intense saturait dans tout son corps". La Rochejaquelein ne se laisse pas abattre, il veut reprendre le combat et regrouper une nouvelle armée. Au 24 janvier 1794, il a autour de lui un millier d'hommes. Il s'empare de Chenillé, pousse vers Nuaillé. Le 28 janvier, il s'y heurte " à une escouade d'incendiaires " et engage la poursuite avec quelques cavaliers. Un Bleu est rejoint. Monsieur Henri le somme de se rendre : l'homme répond en tirant. Le "jeune héros" est tué sur le coup, fauché en pleine jeunesse, il n'avait pas vingt-deux ans... Qui sait ce qu'il fut devenu ! ... (Parole de Napoléon à Sainte Hélène). Il est intéressant de noter que parmi les morts du combat de Laval (22 octobre 1793) où La Rochejaquelein fut vainqueur, figurait un de ses anciens camarades de Sorèze, d'un an son cadet, le capitaine d'artillerie légère Joseph Marie de Barris du Boirat, âgé de 20 ans, neveu de l'ancien prieur de l'Ecole Dom Despaulx. Son buste date de 1858. L'éloge Sa biographe sur Roglo.eu et sur Geneanet Louis François Richard | Barthélémy Baron de SAIZIEU de COURBOULES (1783-1790) + 1842  Né à Tunis le 31 janvier 1773, où son père était consul de France. Né à Tunis le 31 janvier 1773, où son père était consul de France.Embarqué le 1er mars 1792 comme élève de marine, il navigue sur plusieurs bâtiments pendant la Révolution, notamment à Nice et Villefranche sur Mer au royaume sarde. Le 20 mars 1793 il est nommé enseigne de 1ère classe et embarque à bord de la Vestale pour des missions sur les côtes italiennes et à Alger. Le 28 mars 1795 est enseigne de vaisseau et le 13 juillet de la même année est à la campagne de Constantinople. En 1799, il combat en Egypte. Lieutenant de vaisseau quelques années plus tard, il passe aux marins de la garde. Capitaine de frégate au 21 septembre 1805, il commande plusieurs navires et se bat sur l'Atlantique, des côtes d'Afrique et d'Amérique du Nord et du Sud. En 1809 il est capitaine de vaisseau, va en Espagne l'année suivante, où il se distingue devant Cadix. Baron d'Empire et colonel des marins de la Garde, il participe à la Campagne de France. Sous Louis XVIII, il commandera la division du Levant, mais sera mis à la retraite pour avoir arboré le drapeau tricolore aux Cent-Jours. Il vécut à l'écart jusqu'en 1830 où il fut promu contre-Amiral et commandeur de la Légion d'Honneur. Il meurt à Paris le 27 mars 1842. Il est inhumé au Père Lachaise dans le carré des généraux d'Empire et son buste a été inauguré à l'Ecole en 1899. Sa biographie sur Roglo.eu Sa Biographie sur Wikipedia Jules Antoine, Baron PAULIN | (1792-1795) + 1876   Né à Sorèze le 12 mars 1782, fils d'un professeur de mathématiques et de fortifications à l'Ecole, Nicolas Rémi, beau-frère de Nicolas-Antoine Sanson. Frère de Soréziens devenus colonels, premier de sa promotion à Polytechnique. Né à Sorèze le 12 mars 1782, fils d'un professeur de mathématiques et de fortifications à l'Ecole, Nicolas Rémi, beau-frère de Nicolas-Antoine Sanson. Frère de Soréziens devenus colonels, premier de sa promotion à Polytechnique.Colonel en 1814, mis en demi-solde sous Louis XVIII, il fut réintégré en 1816, créé baron par Charles X, commandeur de la Légion d'Honneur et Maréchal de camp de Louis-Philippe. On le mit à la retraite en 1844 et il mourut au château de Saint Léger (Côte d'Or) le 19 mars 1876, âgé de 94 ans. Campagnes de Naples, Prusse, Eylau, Golymin, Friedland, Bautzen, Burgos, Eckmühl, Essling, Wagram. Directeur des fortifications de Paris. 48 ans de service, 12 campagnes, c'est lui qui à Friedland disait à Napoléon : "Sire, la journée est trop belle pour ne pas la voir finir !". Buste inauguré lors des fêtes de Pentecôte le 22 mai 1899. Antoine Adolphe de MARBOT | (1793-1799) + 1844  Fils d'un futur général de la Révolution, et frère aîné de l'Auteur des Mémoires,

il était né le 22 mars 1781 au château de La Rivière, à Altillac en Corrèze, au bord de la Dordogne.

Fils d'un futur général de la Révolution, et frère aîné de l'Auteur des Mémoires,

il était né le 22 mars 1781 au château de La Rivière, à Altillac en Corrèze, au bord de la Dordogne.D'abord élève à Effiat, il arrive à Sorèze le 19 décembre 1793 et en sort en 1799, passe peu de temps à Sainte Barbe et s'engage sous le général Lefebvre. Aide de camp de Bernadotte au moment où celui-ci conspirait contre Bonaparte, il est incarcéré, libéré et incorporé le 2 mai 1800 à la 14ème brigade et rejoint l'armée qui est disposée à attaquer l'Autriche en passant par l'Italie et l'Allemagne. Lors du siège de Gênes où son père sera tué, Marbot est blessé le 5 prairial de l'an VIII par un coup de feu et un coup de sabre. Bonaparte l'envoie à Pondichéry, il repart ensuite pour l'Indonésie. Au cours d'une bataille dans les mers de Chine, il est blessé à la tête par une balle est prisonnier par les Anglais. Libéré et de retour en France, il part pour une mission à Manille. Il gagne Acapulco au Mexique, fait naufrage au Chili. Il repart à l'Île Bourbon (aujourd'hui la Réunion) où est fait à nouveau prisonnier et enfermé au Cap. Il s'évade et il retourne en France par Rio de Janeiro et les Etats-Unis (septembre 1806). Aide de camp d'Augereau, il combat à Iéna, Eylau. Passe en Espagne, combat à Tudela, en Navarre, est blessé et fait prisonnier. Il s'évade par le Maroc, rejoint l'armée du Portugal, participe en tant que chef d'escadron à la campagne de Russie où il reçoit une nouvelle blessure, est à nouveau fait prisonnier. Mis en demi-solde à la Restauration, il reprend du service en 1830 comme colonel, est promu maréchal de camp. Il meurt à Bra, près de Tulle, le 2 juin 1844. https://gw.geneanet.org/garric?n=de+marbot&oc=&p=antoine+adolphe ** Jean-Baptiste Antoine Marcellin, | Baron de MARBOT (1793-1798) + 1854   En colonel des 23èmes Chasseurs en 1812 En colonel des 23èmes Chasseurs en 1812

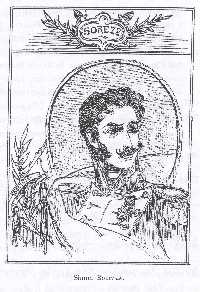

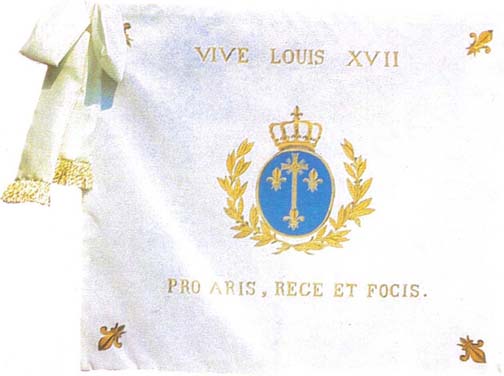

Né le 18 août 1782 au château de La Rivière (Corrèze), comme son frère Adolphe, dans la belle et riante vallée de Beaulieu. * Simon BOLIVAR | (1795-1798) + 1830   Né le 24 juillet 1783 à Caracas. Général à 30 ans. Généralissime et dictateur du Venezuela, de la Nouvelle-Grenade, de la Colombie et du Pérou. Fondateur de la république de Bolivie. Né le 24 juillet 1783 à Caracas. Général à 30 ans. Généralissime et dictateur du Venezuela, de la Nouvelle-Grenade, de la Colombie et du Pérou. Fondateur de la république de Bolivie.C'est par erreur que fut érigé en 1906 un buste au "Libertador", qui n'a jamais été élève à Sorèze, et qui n'a pu, tout au plus, qu'y venir en visiteur plusieurs fois de 1802 à 1806 pour voir ses neveux Anacleto Clemente et Pablo Secundino Clemente. C'est tout de même un honneur pour notre Ecole que de jouir d'une telle réputation qu'on n'ait pu supposer pour ce grand homme une autre formation que celle qu'il y aurait reçue ! Cependant, si Bolivar figure sur les palmarès de l'Ecole de 1795 à 1798, on peut raisonnablement penser qu'il fut sorézien ! Décédé le 17 décembre 1830 dans l'abandon, à Popayan, en Colombie. Sa vie n'avait été qu'une ardente chevauchée dans l'Idéal, sa mort fut celle d'un philosophe et d'un saint. Buste inauguré lors des fêtes de Pentecôte le 4 juin 1906. Une intéressante étude du Père De Metz Raymond Jean François-Marie LACAVE, | Baron de LAPLAGNE-BARRIS (1797-1805) + 1857   Né le 21 décembre 1786 à Montesquiou (Gers). Né le 21 décembre 1786 à Montesquiou (Gers).Homme de loi. Président de la Cour de cassation. Fait Baron et grand Officier de la Légion d'Honneur. Pair de France. Sénateur et Président du Conseil général du Gers. Exécuteur testamentaire de Louis XVIII. Petit neveu de Dom Despaulx par sa grand-mère. Sa grand-mère Thérèse Despaulx, soeur de Dom Despaulx, épousa Jean Barris. Son père, Barthélémy Lacave, seigneur de La Plagne, épousa le 21 février 1786 la Dame Barris, fille de Thérèse Despaulx. Il décède à Montesquiou le 14 octobre 1857. Buste inauguré lors des fêtes de Pentecôte le 22 mai 1899. Sa biographie sur Geneanet Un livre sur sa famille

Et dans les Soréziens du XXème siècle, une biographie plus fouillée.

"(...) Le colonel de Laumière prit part à la guerre d'Italie en qualité de commandant de la réserve générale de l'artillerie, et fut fait officier de la Légion d'honneur, à Milan, le 15 juillet 1859.

Sur la feuille des états de services du général, du 15 juin 1869, nous lisons à l'article action d'éclat :

Sa biographie sur Wikipedia : Les Soréziens du siècle dit à propos de Lieussou : LIEUSSOU JEAN-PIERRE-HIPPOLYTE-ARISTIDE

Ingénieur hydrographe de la marine.

Que quelqu'un vienne à citer l'isthme de Suez, et chacun de vous répondra en écho : De Lesseps. Avec plus de justice, nous ajouterons : Lieussou. Si de Lesseps fut le geste qui indique le problème à résoudre, notre camarade eut l'esprit qui cherche, pèse, discute, combine, établit les équations et trouve l'X. de la solution définitive. Nous allons en faire la preuve.

La photo ci-dessus est celle de sa statue, à Alexandrie, prise en 1908.

Buste inauguré lors des fêtes de Pentecôte le 23 mai 1926.

Etienne Lamy et l'amnistie de 1876 (une diatribe contre lui).

Né le 20 juillet 1872 à St Félix-Lauragais, fils de Gilbert de Séverac (1847-1850). Compositeur de musique.

Principales œuvres

Texte du discours d'inauguration de son buste le 3 juin 1979 Né le 14 janvier 1908 à Djenné (Mali), fils d'Henri D'Arboussier gouverneur des colonies et de Aminata Ali Koita, princesse Mossi, apparenté au Grand Marabout El Hadj Seidou Nourou Tall, Gabriel Marie D'Arboussier fut tout au long d'une vie professionnelle aux activités variées — administrateur, homme politique, diplomate, législateur, enseignant — "un brillant avocat de la cause du Tiers-Monde".

Ayant étudié à Sorèze, licencié en droit de l'Université de Paris, diplômé la même année de l'École Nationale de la France d'Outre-mer, il commence sa carrière comme administrateur.

Il occupera successivement les fonctions suivantes : Commandant du territoire de Yako (1941), Directeur du Bureau politique de la Côte d'Ivoire (1943) et Directeur du Bureau politique du Gouverneur général d'Afrique Équatoriale Française (1944-1945). A parir de 1945, il a été parlementaire en Europe comme en Afrique. C'est ainsi que, en sa qualité de législateur, il a participé à la rédaction des constitutions françaises de 1945 et 1958. Il a été Vice-Président de l'Assemblée de l'Union française en 1947 et Président du Grand Conseil de l'Afrique Occidentale Française. Il prit part plus tard à la rédaction de la constitution fédérale du Mali (1959) et à celle de la République du Sénégal en 1962.

A partir de 1959, il a été membre de la première Assemblée Nationale élue du Sénégal. En tant que Ministre de la Justice du Sénégal (1960-1962), il a été l'auteur de plusieurs lois fondamentales dont celle sur la nationalité. Il a aussi réorganisé l'administration judiciaire du Sénégal.

Avocat, il a, de 1953 à 1960, exercé devant les tribunaux de Dakar et de Paris.

Il a été l'un des co-fondateurs, en 1946, avec Félix Houphouet-Boigny (ex Président de la Côte d'Ivoire) du Mouvement National d'A.O.F connu sous le nom de Rassemblement Démocratique Africain (R.D.A).

Diplomate, il a été aux Nations Unies, en 1960, le chef de la délégation de son pays. Il a aussi été, en 1961, le Représentant du Sénégal aux négociations sur le Marché Commun.

Il a aussi été Ambassadeur en France en 1963 et 1964, assumant en même temps les fonctions de délégué permanent à l'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture (UNESCO).

En ce qui concerne sa carrière d'enseignant, Gabriel D'Arboussier a été Membre du Conseil de l'Université de Dakar (1957-1964).

A partir de 1958 il a été membre du Conseil d'Administration de l'Institut d'Étude pour le Développement Économique et Social (IESDES) de l'Université de Paris. En 1966, il a été fait Docteur Honoris Causa de la Seton Hall University de New Jersey.

En dépit de ces diverses carrières, Gabriel D'Arboussier a eu une constante activité journalistique. C'est ainsi qu'il a, au cours des années 50, dirigé la revue "Réveil" organe du Rassemblement Démocratique Africain. A partir de 1961, il a été Président du Conseil d'Administration de la revue mensuelle "La Vie Africaine".

Conférencier international, il a participé à des séminaires et des séances académiques en Afrique, en Europe, dans les Amériques et en Asie. Il a notamment donné lecture de sa conférence "une nouvelle dimension de l'homme" le 29 janvier 1965 dans la cadre de l'Année Internationale de la Coopération.

En janvier 1967, le Pape Paul VI lui a demandé de remplir les fonctions de Consultant au sein de la Commission Pontificale pour l'étude des problèmes de justice et de paix.

Il est l'auteur de nombreux articles et études sur des sujets divers. Il a aussi écrit un livre : "L'Afrique vers l'unité".

Il termine sa carrière de diplomate comme ambassadeur du Sénégal à Bonn en 1969.

Depuis lors, tout en conservant des liens étroits avec de nombreux dirigeants africains, il vivait une sorte de demi-retraite à Genève, se consacrant à un important travail en faveur de la santé et de l'immunologie en Afrique jusqu'à sa mort le 21 décembre 1976.

Gabriel D'arboussier, qui a été Président de l'Association Sorézienne pendant de nombreuses années, était :